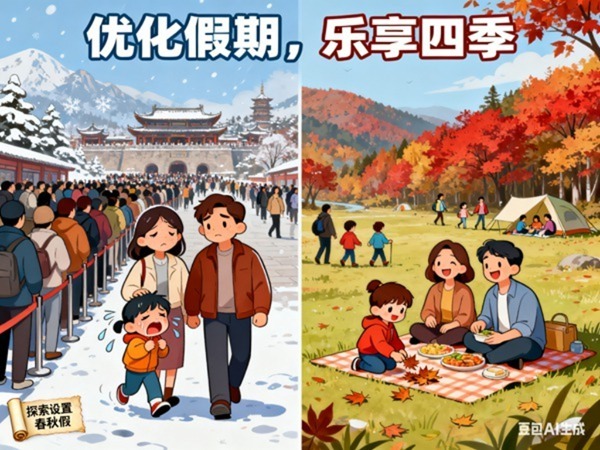

近日,商務部等九部門發布《關于擴大服務消費的若干政策措施》,其中明確提到,“優化學生假期安排,完善配套政策”,并進一步提出“探索設置中小學春秋假,相應縮短寒暑假時間,增加旅游出行等服務消費時間”。這一表述引發廣泛討論。

“春秋假”,并非新鮮事。很多70后、80后都記得,過去中小學,尤其是農村的中小學,每逢春秋農忙時節,學校都會放“農忙假”,讓學生回家幫忙干農活。如今重提春秋假,則是為了適應現代化社會發展的新需求。

一方面,春秋兩季氣候宜人,適合開展戶外活動,能為學生提供更多親近自然、參與實踐的機會。學期中途安排一段假期,也有助于學生調節身心狀態,促進其健康成長。另一方面,傳統寒暑假期間,親子游、家庭游等需求集中釋放,旅游成本高、人流密集,往往影響出行體驗。推行彈性錯峰休假,不僅可以緩解旅游高峰壓力,還能帶動交通、住宿、餐飲等相關服務消費的持續增長,進一步釋放消費潛力。

不過,我國幅員遼闊,南北氣候、產業特征等差異顯著,春秋假的落實不能“一刀切”。比如,南方部分地區夏季濕熱,若縮短暑假,恐怕會加劇學生暑期學習負擔。此外,也有家長擔憂:放春秋假會不會影響孩子學習?還有,并非所有家庭都具備出游條件,父母上班的話,誰來看管孩子?因此,推行春秋假,離不開一系列配套措施支持,包括切實落實帶薪休假制度、完善多元化托管服務體系等。

從現實看,不少先行試點的地區已經給出了“因地制宜”的思路。例如,浙江杭州自2004年就已開始試點春秋假,并為有需要的家庭提供免費托管服務;廣東佛山則根據當地制造業的淡旺季安排假期時間。

春秋假的目標,不是再添一個寒暑假,而是對現有假期結構進行優化調整,促使假期分布更加均衡合理,從而撬動更多社會效益。期待越來越多的地方能結合實際,廣泛聽取學校、學生和家長的意見與建議,推動春秋假穩妥落地。(中國經濟網 武曉娟)

經濟日報-中國經濟網評論理論頻道開放投稿,原創評論、理論文章可發至cepl#ce.cn(#改為@)。詳見經濟日報-中國經濟網評論理論頻道征稿啟事。